「いき」とは何か──媚態・意気地・諦めの三位一体

「いきな人」と聞いて、どんな人物を思い浮かべるだろうか?

都会的で洗練された人?

それとも、ちょっと色気のある粋なおじさん?

令和の現代では「おしゃれ」や「クール」といった言葉に置き換えられがちだが、

本来の「粋」とは、もっと深く、複雑で、そして日本人特有の美意識を含んだ概念である。

粋はバランスをとった民族性を帯びたもの

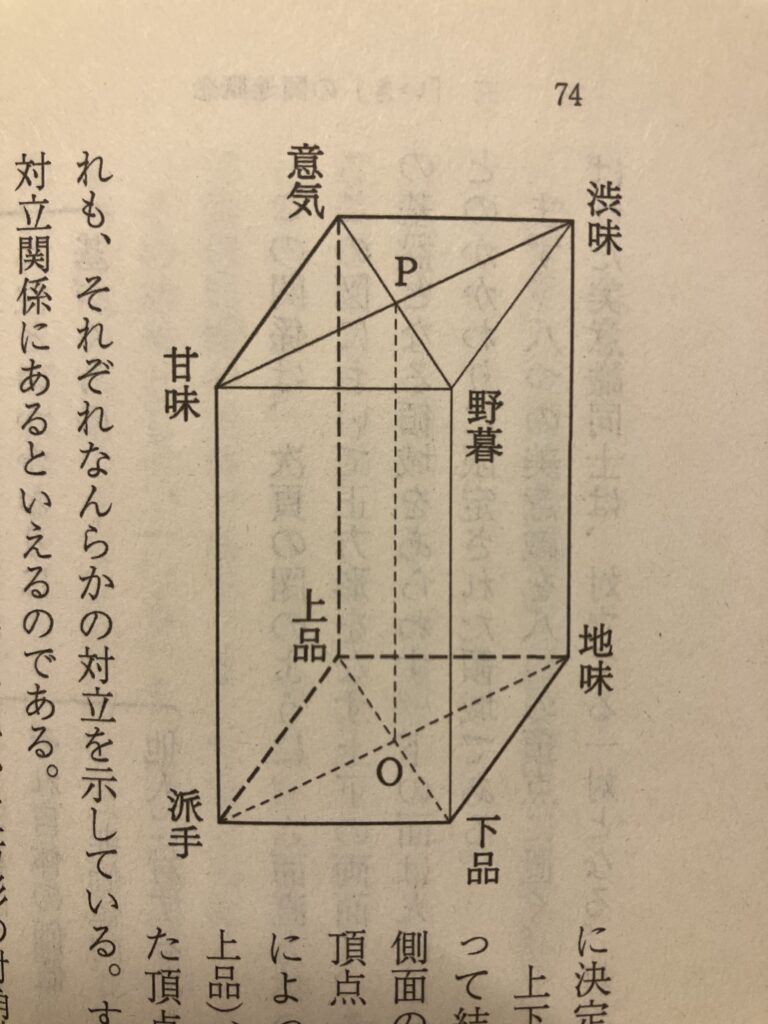

粋とは、決して一つの美徳や単一の価値観ではない。

それは、「不安定さ」と「自己主張」、そして「諦観」という、いわば相反する要素を絶妙にバランスさせた美意識である。

このバランス感覚こそが、「粋」が日本固有の民族性を色濃く帯びた概念であることを示している。

歴史的背景:

「いき」は江戸後期、遊郭・吉原から広がった美意識とされている。

江戸の吉原は単なる色街ではなかった。

そこは美・教養・間(ま)・気風のすべてが試される、洗練された社交空間だ。

文学や詩歌、香道・書道に通じ、男たちを言葉と気配で翻弄する知の芸者でもあった。

その中で磨かれていったのが、「媚びながらも意気地と諦めを持って、一線を越えない緊張感」。

これが、吉原で育まれた「粋」の原点なのだ。

三つの相反する力の調和

粋は、以下の三要素から成り立つ。

一見すると相反するこの三要素が、それぞれが拮抗しながら、一つに溶け合って「粋」という形になる。

どれか一つでも欠ければ、ただの媚びや頑固、もしくは無気力にすぎないのだ。

「中庸」の美を愛した日本人

日本文化は古来より、「過ぎたるは猶及ばざるが如し」という思想に支えられてきた。

華美すぎず、素朴すぎず、儚くも力強い――

この“中庸”(ちゅうよう)の美意識が、「粋」の構造にも宿っている。

剣道でいえば“残心”、茶道でいえば“一期一会”、

どれも「足るを知る」精神と、「余白を愛する」感性に貫かれている。

それは単なる思想ではなく、民族の身体感覚としての均衡感覚なのである。

粋は「自己」と「他者」のあいだにある

「粋」とは、自己満足でも他者依存でもない。

それは、自分と他人との“間”をどう演出するかという、きわめて繊細なバランス感覚である。

日本人は、人との距離感に「間」を重んじ、

直接的な表現を避け、あえて曖昧にとどめることを美徳としてきた。

粋とは、この曖昧さの中に意志を宿すことである。

一言で「いき」を定義するなら、

垢抜けて(諦め)、張りのある(意気地)、色っぽさ(媚態)。

それは単なる性格や振る舞いではなく、日本人の「間合い」に根差した美意識の所作なのだ。

参照資料: